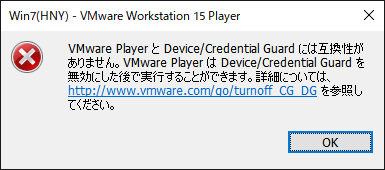

VMWare Workstationを起動して、仮想環境を立ち上げようとしたらエラーが出た。

あぁー、Dockerを入れた所為だなぁ・・・

というので、Dockerをアンインストールしようかと思ったが、一旦Dockerを使えなくしてしまう方法を探し、以下の手順でVMWareを無事起動できるようにした。

-

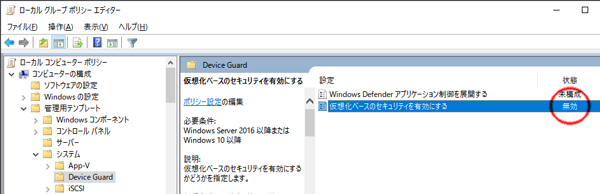

タスクバーの検索アイコンをクリックして「ローカルグループポリシーの編集」と入れて、ローカルグループポリシーにアクセス

-

コンピューターの構成>管理用テンプレート>システム>Device Guardを選択し、「仮想化ベースのセキュリティを有効にする」の設定を無効にする。

-

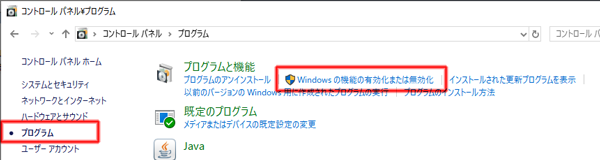

次はコントロールパネル>プログラム>Windowsの機能の有効化または無効化をクリック。

-

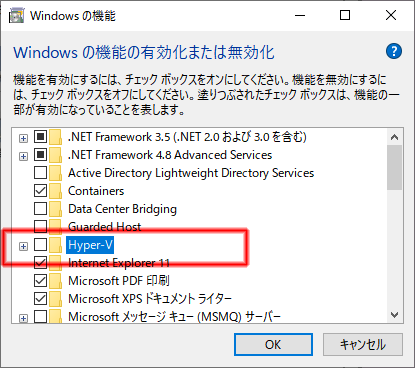

Hyper-Vのチェックを外す(下層もすべて外す)

- 適用ボタンをクリックすると、再起動するかどうか聞かれるが、ここでは再起動しない。

-

コマンドプロンプトを念のため管理者権限で開いて、以下のコマンドを打つ。

(Xドライブを作成するので、Xドライブががないことが前提。もしXドライブがすでにある場合は、「X:」の箇所を別のドライブに変更して実行。)mountvol X: /s copy %WINDIR%\System32\SecConfig.efi X:\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi /Y bcdedit /create {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} /d “DebugTool” /application osloader bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} path “\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi” bcdedit /set {bootmgr} bootsequence {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} loadoptions DISABLE-LSA-ISO,DISABLE-VBS bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} device partition=X: mountvol X: /dPCによっては、以下のコマンドを打つ。

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

参考URL「あさまのブログ VMWare仮想マシン起動時に「Device/Credential Guard には互換性がありません。」のエラー解決」

-

そしてようやくPC再起動。

(再起動後はDockerは使えなくなる。)

で・・・

これでVMWare Workstationが動くか!と思ったら動かなかった・・・

しょうがないので、VMWare Workstationを再インストール。で、うまくVMWareの仮想環境が起動できた。

ん~、PC再起動でうまくいくって書いてあったんだけど、なんか変なことやらかしたかな。

まぁ、でも取りあえずはVMWareがうまく動いたので一安心。

で、最終的にはDockerをアンインストールしようと思うのだが、なにかうまい手はないか、と思っていたら、VMWare上のLinuxにDockerをいれるという手順を紹介している人がいて、「あぁ、なるほどな」などと感心してしまった。

また時間があったら試す予定。

まだDocker環境上へのDeployを試してない。これが肝心なのに。